「土方歳三と蝦夷共和国」の中でもふれましたが、坂本龍馬は蝦夷地開拓に並々ならぬ意欲を持っていました。

最初に蝦夷を開拓しに行こうとしたのは、江戸幕府軍艦奉行・勝海舟の建言によって設立された神戸の海軍操練所で、龍馬が塾頭を任されている時でした。

元治元(1864)年6月初旬に、幕艦「黒龍丸」で蝦夷地を目指す計画を立てていましたが、同年に池田屋事件が起こり、操練所の仲間がそれに関わっていたことから、この計画は中止になり、そればかりでなく、その1年後、海軍操練所も閉鎖されてしまいます。

職をなくし、失意の坂本龍馬は九州・長崎に渡り、日本初の株式会社ともいわれる商社・亀山社中を設立。

薩摩藩・小松帯刀の尽力で洋帆船「ワイルウェフ号」を購入し、今度はこの船で蝦夷行きを計画します。

しかし、慶応2(1866)年5月2日、暴風雨によって同船は五島塩屋崎に沈没。

またも蝦夷行きの機会を逃します…。

なんかツイてないなぁ…。

その後、土佐藩からも資金援助も受け、更に大きな商社・海援隊を設立、大洲藩から「いろは丸」を借りますが、慶応3(1867)年4月23日、紀州藩船「明光丸」と衝突し、またも沈没。

どこまでもツイてないですよね…。

それを受けて購入した洋型帆船「大極丸」は、支払いの問題で運航不能になってしまい、その後、龍馬は近江屋で暗殺された為、結局、蝦夷開拓への思いは果たせずに生涯を終えました…。

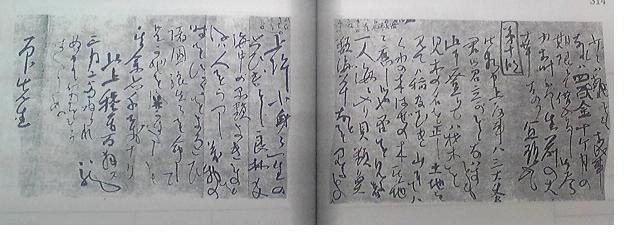

”小弟ハヱゾに渡らんとせし頃より、新国を開き候ハ積年の思ひ一世の思ひ出ニ候間、何卒一人でなりともやり付申べくと存居申候。”

慶応3(1867)年3月6日 長崎藩士・印藤肇宛て

ここまで強い思いを持ちながら果たせなかった蝦夷地開拓…。

本当に切なくなります。

その後、坂本龍馬の姉、千鶴の息子、坂本直は坂本龍馬の家督を継ぎ、明治維新後、蝦夷地に渡り箱館五稜郭で箱館裁判所に勤務しました。

そして坂本直の弟、坂本直寛が中心となり、移民団「北光社(ほっこうしゃ)」を高知県に設立。

北海道と高知県の橋渡しをし、後に坂本直寛自身も家族を連れて開拓を行い、その功績を讃えて、現在は北見市に坂本直寛顕彰碑が建てられています。

坂本龍馬の果てしない蝦夷地への思い…。

その思いを甥たちが引き継いでくれたんですね。

嶺里ボーの小説『龍馬はん』の中には、そんな龍馬の、様々な物事に対する飽くなき思いがいっぱい詰まっています。

嶺里 ボー『 龍馬はん』

慶応3年11月15日(1867年12月10日)、近江屋で坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された当日、真っ先に斬り殺された元力士・藤吉。

その藤吉の眼を通して映し出された、天衣無縫で威風堂々とした坂本龍馬を中心に、新撰組副隊長・土方歳三の苦悩と抵抗、「龍馬を斬った男」と言われる佐々木只三郎、今井治郎の武士としての気概など、幕末の志士達の巡り合わせが織り成す、生命力溢れる物語は、現実味が薄くて、古ぼけた幕末史とはまったくの別物。たった150年前に……。→ 続きを読む